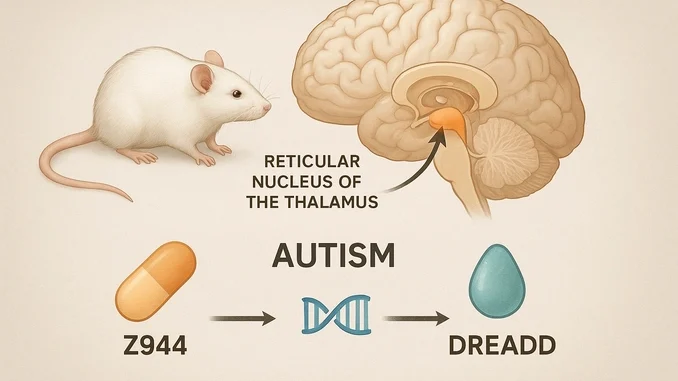

Si stanno studiando due possibili vie per controllare alcuni aspetti dell’autismo: in esperimenti su modelli murini i ricercatori hanno dimostrato che modulando l’attività di una piccola area cerebrale, il nucleo reticolare del talamo, si possono ridurre comportamenti simili all’autismo. Un approccio impiega l’antiepilettico sperimentale Z944 per «calmare» quell’area, l’altro usa una tecnica genetica, DREADD, per rendere quei neuroni temporaneamente sensibili a un farmaco che ne abbassa l’attività. Tutto ciò è promettente ma ancora sperimentale: i risultati valgono per i topi e richiedono molte verifiche su sicurezza, efficacia e biomarcatori prima di essere applicati alle persone.

Il gruppo guidato dal professor John R. Huguenard ha messo in luce un meccanismo circuitale sorprendentemente chiave: il nucleo reticolare del talamo (RT) può guidare, e non soltanto accompagnare, alcuni comportamenti che nel topo ricordano aspetti del disturbo dello spettro autistico. Nel modello murino Cntnap2-/-, gli sperimentatori hanno documentato un’iperattività del RT sia spontanea sia stimolata, presente durante l’esposizione a input sensoriali e durante interazioni sociali, accompagnata da una maggiore suscettibilità alle crisi epilettiche e da fenotipi comportamentali quali iperattività motoria, comportamenti ripetitivi, ipersensibilità sensoriale e ridotte interazioni sociali.

A livello cellulare, la caratteristica elettrica che emerge come determinante è il potenziamento delle correnti di tipo T nei neuroni del RT, correnti che favoriscono il burst firing e la generazione di oscillazioni intratalamiche capaci di facilitare scariche epilettiformi. L’identificazione dei canali T-type come elemento molecolare responsabile dell’aumento dell’eccitabilità fornisce un bersaglio farmacologico concreto: bloccando questi canali si ottiene una diminuzione dell’eccesso di attività intratalamica e una corrispondente attenuazione dei parametri elettrofisiologici e dei comportamenti anomali nel modello.

Questa ipotesi è stata testata con due strategie sperimentali convergenti. La prima è un approccio farmacologico: la somministrazione di Z944, un antagonista selettivo dei canali T-type già indagato in modelli preclinici di epilessia e dolore neuropatico, ha ridotto la suscettibilità alle crisi e normalizzato comportamenti come l’ipersensibilità agli stimoli, l’iperattività motoria e i comportamenti ripetitivi nel topo Cntnap2-/-, mostrando che la modulazione farmacologica dei canali T può tradursi in miglioramenti simultanei di segni elettrofisiologici e comportamentali.

La seconda strategia ha sfruttato tecniche di neuromodulazione chimogenetica (DREADD): rendendo i neuroni del RT suscettibili a un agente esogeno in grado di sopprimere la loro attività, i ricercatori hanno dimostrato che la riduzione mirata dell’eccitabilità del RT produce la regressione dei comportamenti autismo-like; viceversa, l’aumento artificiale dell’attività del RT in animali controllo è stato sufficiente a indurre deficit comportamentali analoghi. Questa reciproca manipolazione (attenuazione vs. aumento) conferma la relazione causale tra attività del RT e fenotipo comportamentale.

Le implicazioni cliniche sono di notevole interesse: la letteratura clinica documenta una comorbilità elevata tra autismo ed epilessia, e l’identificazione del RT come nodo in cui convergono processi che favoriscono sia crisi epilettiche sia alterazioni comportamentali offre una cornice plausibile per spiegare questa sovrapposizione. Tuttavia, è essenziale mantenere un approccio prudente nella traslazione dei risultati: il modello Cntnap2 riproduce alcuni aspetti genetici e fenotipici rilevanti, ma l’autismo umano è estremamente eterogeneo e non tutti i pazienti presenteranno disfunzioni RT-like o una dipendenza dai canali T analoga a quella osservata nei topi. Perciò, benché il dato preclinico sia robusto dal punto di vista meccanicistico, la sua applicazione clinica richiede lo sviluppo di biomarcatori (EEG/MEG, profili di connettività o marcatori genetici) che consentano di identificare i sottogruppi di pazienti con lo stesso meccanismo patogenetico e studi clinici pilota attentamente controllati per verificare efficacia e sicurezza.

Dal punto di vista traslazionale, vanno considerati diversi fattori pratici: la farmacocinetica e la tollerabilità sistemica dei bloccanti dei canali T negli esseri umani, l’effetto della modulazione dei ritmi talamo-corticali sulle funzioni cognitive e sul sonno, e la possibilità di approcci di neuromodulazione meno invasivi o farmacogenetici più selettivi. In altre parole, lo studio apre una strada promettente ma definisce anche i vincoli e le precauzioni necessari per passare dalla prova di principio preclinica a interventi clinici sicuri ed efficaci.

Nel complesso, il lavoro di Jang e colleghi offre una dimostrazione chiara e articolata che la disfunzione del nucleo reticolare del talamo può essere sia causa sia bersaglio terapeutico di alcuni aspetti associati all’autismo nel modello Cntnap2, mostrando come la modulazione dei canali T-type (con Z944) o la soppressione selettiva dell’eccitabilità neuronale (con DREADD) possano invertire il fenotipo; resta però imprescindibile una validazione clinica rigorosa, con biomarcatori che selezionino i pazienti e studi stepwise volti a stabilire sicurezza e reale beneficio terapeutico.